-

En savoir plus sur l'artiste

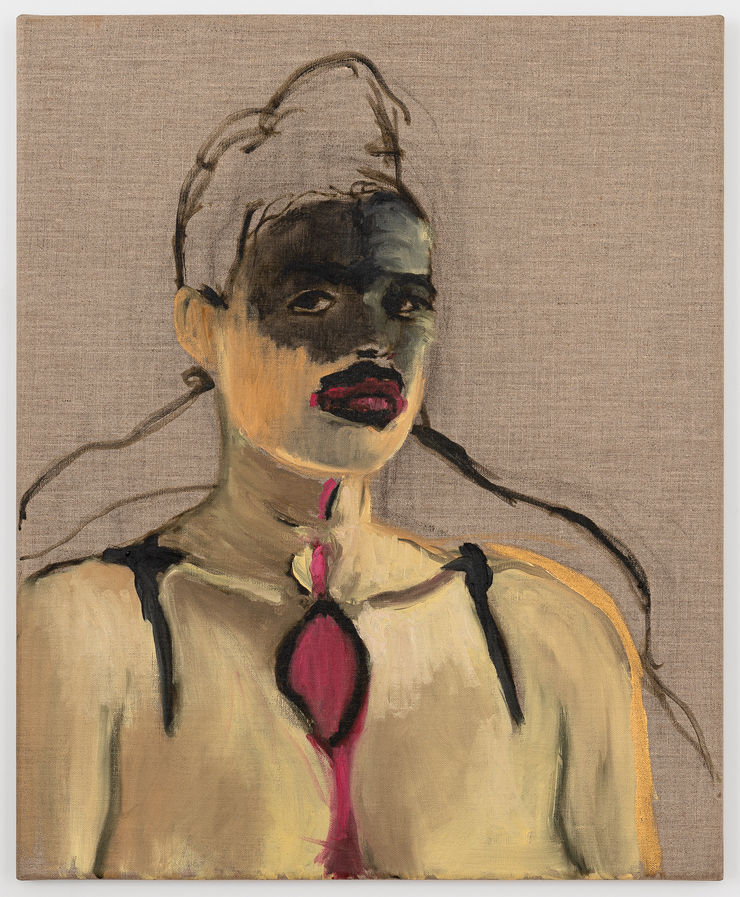

Cette semaine, nous vous invitions à découvrir Untitled, une œuvre de Dalila Dalléas Bouzar, artiste franco-algérienne née à Oran en 1974.

Delphine Lopez, directrice de la Galerie Cécile Fakhoury à Dakar, nous propose une lecture personnelle de cette œuvre.

-

Quand je m’installe à mon bureau-table à manger pour commencer à écrire ce texte, ça fait exactement 28 jours et demi que je suis confinée chez moi, 684 heures, 41 040 minutes, 533 520 cycles respiratoires si l’on considère que ma moyenne personnelle est de 13 cycles respiratoires par minute, 1 026 000 battements de paupières si l’on considère que ma moyenne personnelle est de 25 battements par minute compte tenu de l’augmentation récente de mon niveau d’anxiété. Quand je m’installe à mon bureau-table à manger, je ne sais pas grand-chose deUntitled, cette œuvre de Dalila Dalléas Bouzar réalisée aux crayons de couleur sur papier en 2011 soit 7 ans avant que je commence à travailler à la galerie, 2 555 jours, 61 320 heures, 47 829 600 cycles respiratoires toujours selon la même moyenne.

Aujourd’hui (demain est une autre affaire), j’aime bien l’idée de ne pas savoir ; de commencer à écrire dans le vide, comme on lancerait les rouages débridés de l’imaginaire pour voir (au cas où) où ça nous mène. J’appellerai ce texte dans le vide Topographies fantasmées d’un salon. Il s’agirait d’une œuvre de fiction dont l’intrigue se déroulerait ainsi : une femme est contrainte de rester chez elle car le monde est rongé par un mal qu’il a créé et dont il ne sait encore se défaire. Pour une partie de la planète, le concept de vie a laissé place à celui de survie. Pour l’autre rien n’a vraiment changé, si ce n’est peut-être qu’elle regarde plus circonspecte l’en-face se débattre. Partout, l’opinion oscille avec une insolence délétère entre l’ode à la jouissance instantanée et l’exorcisme vain d’un lendemain sans futur. Chez elle, allongée sur son canapé dont elle remarque pour la première fois depuis deux ans (elle ne s’y assoit pas souvent) que l’assise du deuxième coussin est légèrement convexe, la femme regarde une œuvre qu’elle a accroché au mur 7 mois plus tôt, 213 jours si l’on inclus le fait que l’année est bissextile, 306 720 minutes, 7 668 000 battements de paupières si l’on considère que sa moyenne personnelle est de 25 battements par minute compte tenu de l’augmentation récente de son niveau d’anxiété ; œuvre donc, qu’elle a mis précisément 22 minutes et autant de difficultés à accrocher au mur compte tenu, cette fois, de l’épaisseur de ceux des immeubles d’architecture coloniale construits à Dakar dans les années 1960. L’œuvre en question s’appelle Untitled et a été peinte par l’artiste franco-algérienne Dalila Dalléas Bouzar en 2011. Elle mesure 70 cm de hauteur par 100 cm de longueur, une taille déterminante dans sa décision d’acquérir ladite œuvre 8 mois plus tôt, lui permettant selon les lois du marché de l’art de l’acheter à un prix correspondant à son budget et de pouvoir l’accrocher dans son 50 mètres carré dakarois avec tiers de vue sur mer. Quand elle a envoyé la photo de l’œuvre à sa mère, comme presqu’à chaque fois qu’elle achète quelque chose d’important dans sa vie, sa mère lui a dit : « un enfermement minéral dans une cité surpeuplée ». Son ami Mika, lui, qui ne comprend pas spécialement l’œuvre et avec qui elle n’est presque jamais d’accord, lui a dit : « je vois une inondation ».

-

À force de contempler Untitled, immobile dans son canapé, les repères spatiaux se brouillent. Son corps inerte depuis un moment est engourdi. La frontière entre sa peau et le tissu est imperceptible, se déplace, fluide. Comme parfois au yoga, quand elle arrive à créer une synchronisation parfaite entre son souffle et ses mouvements, elle ressent cet étrange effet de décentrement, ou plutôt « d’éclatement du soi en entités délocalisées » comme au-delà du temps et de l’espace et pourtant bien inscrit dans le cours du temps - « déictique ». Elle commence à penser dans le vide, comme elle lancerait les rouages débridés de son imaginaire, pour voir (au cas où) où ça la mène. En même temps, elle sait que ce n’est peut-être pas le moment de plonger dans le vide car pour elle, le vide ne s’explore que dans le trop plein autour ; ce qui est loin d’être le cas à ce moment précis puisque le monde s’est vidé, la ville est vide, la rue aussi. Quelque part, l’œuvre qu’elle contemple représente ce vide. Dans ce paradoxe propre à la peinture, pense-t-elle, une œuvre n’a pas besoin d’être vide pour donner à voir le vide. Son existence matiériste, dans et en matière (les pigments, la peinture, l’encre, le feutre, le crayon) peuvent servir à dessein la représentation du rien. Donc Untitled montre cet espace, un espace intérieur dont elle ne voit qu’un angle, le dessin d’un angle en 2 dimensions à partir duquel son cerveau s’acharne à vouloir reconstituer l’ensemble de la pièce (en 3 dimensions) tant et si bien qu’elle comprend pour la première fois que le point de vue du spectateur est dans l’espace, enfermé entre les quatre murs dont deux seront toujours derrière lui. Tant et si bien aussi que, consciente soudain d’être à son tour prise entre ces quatre murs de l’image, saisie d’une sorte de vertige métaphysique, elle tend un bras pour vérifier que le mur à la tête de son canapé est bien le mur de son appartement.

Untitled est un espace mental se dit-elle. L’artiste a représenté un intérieur, l’intérieur de quelque chose, une maison, un appartement, bref, un espace physique reconnaissable et distinct de moi. Pourtant quand je regarde l’œuvre une adhésion se crée entre cet espace et mon intérieur à moi de façon à ce que je projette dans l’image tout ce que j’ai en moi ; à moins que ce ne soit l’image qui projette en moi ce que j’ai de toutes façons en moi. Ici les couleurs sont des matières malléables, ouatées. Elles prennent en silence la forme des pensées qui les traversent, de l’idée la plus architecturée au principe le plus informe, souvenirs ou cauchemars ; tâche rose en latence ; éclat ou noirceur en devenir. À propos d’architecture, elle pense alors à ce que quelqu’un lui a dit il y a peu, elle ne se souvient pas qui : « toute architecture est idéologie. Comme le reste, l’architecture est un dispositif ». Untitled serait-il donc la représentation d’un dispositif ? Un dispositif complexe que l’on pense être à soi, intime, et créé par nous ; que l’on revendique comme tel, mais qui en réalité nous préexisterait comme préexistent la plupart de nos intérieurs d’habitation, dépositaires incarnés des histoires des autres ; des histoires de tous, et de la marche des idées et de leur chute ? Elle a lu dans un livret d’exposition un jour au Musée du Quai Branly où l’artiste faisait une performance, que Dalila Dalléas Bouzar construit sa réflexion plastique dans un dialogue permanent à l’Histoire, une démarche esthétique critique qui vise à réinscrire dans un régime de visibilité ce et ceux que la course du monde laisse délibérément dans l’ombre. Alors, dans la liquidité de l’aplat noir (finalement le lien avec l’inondation de son ami Mika ?), dans les radiations toxico-érotiques de la tâche rose l’idée bourgeonne, angoissante, qu’on ne serait chez soi nulle part et surtout pas en ce moment où le chez soi ne se définit que par la contrainte externe imposée et l’exclusion supposément salutaire du danger essentiel de vivre dans un monde organique. Monde organique d’ailleurs, qu’on façonne à grands coups de « chez soi » et de « ailleurs », de « soi » et de « autre » dont les justifications demanderaient certainement à être ré-interrogées. Le concept d’une « chambre à soi » - A room of one’s own comme on peut lire sur la tranche de l’un des livres de sa bibliothèque vole en éclat : le dispositif biopolitique intègrerait aussi et peut-être surtout le chez soi. Elle frissonne. Pour elle, la mise en abîme est vertigineuse (NB: Suzanne trouve que mise en abîme vertigineuse est redondant. Elle a surement raison). Le doute l’envahit, la rhétorique de ses pensées est lancée dans le vide mais elle voit (déjà) où ça la mène. Je devrais peut-être appeler la galerie pour qu’elle me mette en contact avec l’artiste qui m’expliquerait sa démarche, pense-t-elle, ça au moins, ça serait sûr. Elle remue ses orteils, ses pieds, le bout de ses doigts et reprend contact avec son corps. Elle regarde l’heure, pas de doute possible : 23h01 - 1 410 minutes, 18 330 cycles respiratoires, 35 250 battements de paupières quotidiens potentiels.

-

-

Œuvres disponibles

-

Dalila Dalléas Bouzar, Time of Massaker, Série Topographie des Terrors, 2013

Dalila Dalléas Bouzar, Time of Massaker, Série Topographie des Terrors, 2013 -

Dalila Dalléas Bouzar, Sachsenhausen, Série Topographie des Terrors, 2013

Dalila Dalléas Bouzar, Sachsenhausen, Série Topographie des Terrors, 2013 -

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #2, série Topographie des terrors, 2013

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #2, série Topographie des terrors, 2013 -

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled, Série Topographie des Terrors, 2013

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled, Série Topographie des Terrors, 2013 -

Dalila Dalléas Bouzar, Autoportrait #3, 2018

Dalila Dalléas Bouzar, Autoportrait #3, 2018 -

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #1, série Rencontre, 29,7 x 21 cm, 2019

-

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #6, série Maison, 2016

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #6, série Maison, 2016 -

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #4, série Maison, 2016

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #4, série Maison, 2016 -

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #11, série Maison, 2016

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #11, série Maison, 2016 -

Dalila Dalléas Bouzar, Ma demeure #8, 2019

Dalila Dalléas Bouzar, Ma demeure #8, 2019 -

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #7, série Ma demeure, 2019

Dalila Dalléas Bouzar, Untitled #7, série Ma demeure, 2019 -

Dalila Dalléas Bouzar, Studio Dakar (Mbaye), 2018

Dalila Dalléas Bouzar, Studio Dakar (Mbaye), 2018 -

Dalila Dalléas Bouzar, Elom, 2018

Dalila Dalléas Bouzar, Elom, 2018 -

Dalila Dalléas Bouzar, Sorcières #11, 2019

Dalila Dalléas Bouzar, Sorcières #11, 2019 -

Dalila Dalléas Bouzar, Sorcières #12, 2019

Dalila Dalléas Bouzar, Sorcières #12, 2019

-

Focus sur / Untitled, 2013, Dalila Dalléas Bouzar: Partez à la rencontre du travail d'un artiste à travers l'analyse d'une de ses œuvres

Past viewing_room